- HOME

- 学会について

- 学会活動 - 放射線災害対応委員会報告書

Lancet論文問題(2004年)

1.問題の発端と経緯

2004年1月末、Lancetに以下の論文が掲載された。Amy Berrington de Gonzalez and Sarah Darby, Risk of cancer from diagnostic X-rays: estimates for the UK and 14 other countries. Lancet, 363, 345-351, 2004.

この論文内容に関して、2月10日朝日新聞にて、"放射線診断での被曝でがん発症、日本トップ、英大学研究"というタイトルで報道がなされた(別紙1)。反響が大きかったため、日本放射線影響学会会長(当時)である大西武雄教授(奈良県立医科大学)が2月18日付で、常任幹事及び幹事に意見募集を行い、渉外・企画担当であった酒井一夫会員(電力中央研究所)に集約を指示した。

集約された意見をもとに、学会長に対して、(1)「医療放射線被ばくによる国民の健康影響の検討委員会」の設置、並びに(2)シンポジウム等の開催・共催を通して国民の医療被曝に関する本学会関係者の意見を公表するよう努めるという2つの提案が答申された。答申を受けて、大西学会長が同委員会を設置、委員として、阿部由直(弘前大学)、甲斐倫明(大分県立看護科学大学)、神谷研二(広島大学)、近藤隆(富山医科薬科大学)、島田義也(放射線医学総合研究所)、清水由紀子(放射線影響研究所)、西澤かな枝(放射線医学総合研究所)、平岡真寛(京都大学)、福本学(東北大学)、丹羽太貫(京都大学)の各会員を任命した。委員長には丹羽太貫会員が任命された。検討後、別添の答申書(別添1)を作製し、学会長に答申した。また、答申に沿って、専門家向けに小冊子(別添2)を作製し、11月の第47回放射線影響学会にて、ワークショップを開催した(別紙2)。

2.日本放射線影響学会の対応について

本件に関して、日本放射線影響学会は率先して関連シンポジウムを開催し、他学会(日本癌学会、日本保健物理学会、日本放射線技師会等)に情報提供を行ない、専門家向けの小冊子を作成した。この小冊子は、その後幹事から寄せられたコメントを参考に改訂も行われた。また、本学会がいち早くLancet論文の解説を行なったことで、医学関連学会へ「日本放射線影響学会が医療被ばくに高い関心を持っている」ことの認識が高まった。これらの活動を通して、本学会が、医療被曝に伴うリスクについて学術的に議論するきっかけを作ったことは高く評価できる。一方、日本保健物理学会では医療放射線リスク専門研究会を立ち上げ、国内外の論文レビューを行い、2010年にLancet論文の問題点等を詳細にまとめた報告書を作成した(文献1)。また、日本放射線技師学会も医療被ばくに関するデータを収集し、ホームページ上で見解を公開した。このようにLancet論文を正しく理解するために、他学会では、それぞれの専門性を生かした研究活動が継続して行なわれた。しかしながら、この点において日本放射線影響学会では、本件報道初期の率先した学会活動がその後継続されなかったことが反省点として残る。本学会においても、医療被ばくによるがんリスクをどのように考えるかについて常に社会に発信する体制を整えていくことが必要であろう。

<文献1>

・「医療放射線リスク専門研究会報告書」日本保健物理学会専門研究会報告書シリーズ、Vol. 7 No.1、2010年、日本保健物理学会<別紙 1>

「放射線診断での被曝でがん発症、日本トップ 英大学研究」医療機関での放射線診断による被曝(ひばく)が原因の発がんは日本が最高で、年間の全がん発症者の3.2%を占める−−英オックスフォード大が国際比較研究でそんな推定値を出した。15カ国を対象に調査した。この研究成果は英医学誌ランセットに載った。

研究は各国のX線、コンピューター断層撮影(CT)などの放射線診断の頻度や、それによる被曝量などから、75歳までの発がん者を推定した。その上ですべての発がん者数の中での割合を算出した。

それによると、15カ国の平均は1.2%で、日本は3.2%と飛び抜けて高かった。日本に次いで高いのはクロアチアの1.8%。ほかはいずれも日本の半分以下で、米国は0.9%。英国とポーランドは0.6%と最も低かった。

また、千人あたりの年間X線検査数は、日本は1477回で15カ国平均の1.8倍と最も多い。この検査での被曝によってがんになった例は年間7587例と推定した。

この研究に対し、ミュンヘン大の研究者らは「診断によるがんの早期発見のメリットを正しく評価していない」と指摘する。

〈日本放射線腫瘍(しゅよう)学会理事の晴山雅人・札幌医科大教授(放射線医学)の話〉 日本はCTなど人口あたりの放射線診断機器数が欧米に比べ多い。胃の検診でのバリウムX線検査も欧米では一般的でないが、日本では胃がんが多いため実施されている。これらの影響で日本人の医療被曝量は多いと、以前から言われていた。診断での被曝は患者にメリットがないといけない。その見極めが日本は甘いのではないか。不必要な診断はしないよう努めるべきだ。 (02/10 12:13)

<別紙2>

日本放射線影響学会第47回大会(2004年11月25日〜27日、長崎市)ワークショップ4 国民の医療被ばくを考える

座長:電中研 酒井一夫、大分看科大 伴 信彦

W4-1 国民の医療被ばくを考える

電中研 低線量放射線研究センター 酒井一夫

W4-2 医療放射被曝をめぐる諸問題と対策

東京医科歯科大学 大学院 名誉教授 佐々木武仁

W4-3 医療被ばくの現状

放医研 医学物理 西澤かな枝

W4-4 医療被ばくのリスクをどう考えるか

大分看科大 環境 甲斐倫明

総合討論

<別添1>

日本放射線影響学会会長大西武雄殿ご要請にもとづき設置された「医療放射線被曝による国民の健康影響の検討委員会」は、今回のLancet問題について、以下のごとく意見を具申いたします。

平成16年4月22日

医療放射線被曝による国民の健康影響の検討委員会

阿部由直、甲斐倫明、神谷研二、近藤隆、島田義也、

清水由紀子、西澤かな枝、平岡真寛、福本学、丹羽太貫

1.はじめに

放射線は、線量・線質によってはなんらかの健康影響のリスクをもつことが知られている。その一方で、人工起源の放射線は、さまざまな便益をもたらす目的で、日常生活のなかでひろく用いられている。そのため、放射線の利用に関しては常に正しい情報に基づいて評価を行い、便益を最大にしてリスクを最小限にとどめる努力がなされなければならないことは言うまでもない。今回のLancet誌に掲載の論文では、医療診断にともなう放射線についてのリスク評価がなされ、そのなかでわが国の医原性のがんリスクが論じられていた。この内容の一部が新聞に報道されたことから、わが国ではさまざまな議論が始まった。この状況をふまえ、日本放射線影響学会では、医療放射線による国民の健康影響の検討委員会を設け、今回の問題について学会がどのように取り組むべきかを検討することになった。鋭意検討の結果、本委員会はこの問題について以下の認識を得るにいたり、それに基づいて答申をここに提出するものである。

2.Lancet 論文

Lancet誌に掲載された論文(Berrington de Gonzales & Darby、Lancet, 363, 345-351, 2004)では、医療X線診断に伴う放射線について国別に線量を推定し、広島・長崎の原爆生存者のがん誘発の線量効果反応に直線閾値無し仮説を用いたリスクモデルを適用し、診断にともなうがん死のリスク推定値について国際比較を行った。解析の対象となった15カ国のなかで、英国をはじめとする欧米諸国と比較してわが国の診断に基づく計算上の過剰がんリスクは3.2%と突出して高いものになっている。

この論文でリスク推定に用いている直線閾値無しモデルは、国連科学委員会や国際放射線防護委員会などで広く認知されている。しかしこの直線閾値無しモデルが一つのよりどころにしている広島・長崎の原爆生存者疫学調査は、100 mSv以下の線量域で統計的検出力を欠いており、直線閾値無しモデルが予測するこの線量域での線量効果関係の直線性は、リスク推定の便法としてのみ位置づけられている。また診断で問題になる極低線量反復放射線のリスクは、直線閾値無しモデルで得た数値を線量・線量率効果係数2で補正して得るものであるが、その科学的基盤にはまだ多くの未知の部分を有している。

今回の論文は、わが国の医原性放射線について推定で求めた線量をもとに、リスク評価のために使用されてはいるがいまだ未知な部分をもつモデルを援用して求めたリスクの試算と位置づけられ、この試算の科学的正当性については、今後にまたねばならない。

3.Lancet 論文が投げかけた問題

Lancet論文では、リスクの一つの試算がなされた。低線量および低線量率放射線のリスクの科学的基盤はいまだに議論が多いので、その解決は科学の問題である。一方今回の論文が対象にしている医療は、研究の世界よりもはるかに広い問題を提示している。

医療における放射線は、その便益とリスクが同一人に発生するという特徴をもつ。医療はこれまでつねに便益とリスクのバランスの上に発展してきた歴史がある。放射線とても同じで、便益が凌駕する放射線利用はこれを採り、リスクが多いものはこれを排除する。この点でリスクのみが問題とされる公衆の放射線被曝の取り扱いと区別される。

医学利用のなかで、放射線の診断への利用は、適切な医療を行う上で必要不可欠のものである。今回の論文は、わが国の医療現場における診断にともなうリスクについて複数の前提をもとに推定したもので、科学論文の一つとして評価される。しかしながら、ここで得られた結果は、わが国の医療被ばく線量が他の先進諸国と比較して一番多いことをはからずも明らかにした。そして医療応用の放射線については、多くの国民がその便益を受け、またそのリスクの対象になりうることから、今回の論文は上記で論じた科学にとどまらず社会の活動のいろいろな側面に関わる問題を投げかけたといえる。

1)研究領域と研究者

低線量放射線反復や低線量率放射線による長期の生物影響については、正確にリスクを云々するだけの科学的基盤がいまだに確立されていない。これは、その影響がまことに微弱であることに起因している。しかしながら、低線量問題は、放射線の素線量に対して生体がどのように反応して影響を発現するかの問題で、微少放射線による細胞損傷の検知、応答、修復、突然変異などは生命科学の基本的命題としてまことに重要な課題であり、世界的にも活発に研究が進んでいる。

低線量放射線は生命科学として重要であるが、その一方で社会的に大きなインパクトをもつ問題である。現代社会における研究活動のほとんどが、何らかの公的な支援を受けて行われている。それゆえ社会的インパクトが大きい問題について研究者は、これを社会に対して説明する責任がある。今回の低線量・低線量率放射線についても同様であり、機会があればリスクについての現在の知見を説明することが望ましい。

2)国

国民の健康を守るために医療の適正化を行うことは、国を運営している政府の責任である。放射線診断についてこの適正化を行うためには、国はまず放射線診断にともなう線量や診断の頻度などの基本的なデータを把握し、これを評価し、医療行為の適正化を計るシステムをもたねばならない。わが国は現在このようなシステムをもたず、適正化を医療の現場にゆだねている。国として当然もつべきリスク管理システムを有していない現在の状況はまことに憂うべきものである。医療技術は日進月歩で進化しており、診断放射線に限ってみても医原性の放射線の質や量は年々変化しており、国は医療行為の評価体制の確立を早急に図るべきであろう。その評価をもとに、患者との接点である医療の現場および放射線医学利用研究領域とともに、診断方法適正化の手順やガイドラインの設定にむけて取り組むことが望ましい。

3)医療の現場

医療の現場においては、医療費を支払っている患者の利益を最優先にすべく、特定の医療行為の正当性についても十分に説明する義務がある。そのため医療の現場は、特定の医療行為について、その内容を熟知し、これがもちうるリスクをも含め、それがもたらす便益を、患者に伝える責務がある。今回の論文が対象にしている放射線診断は、リスクを論じているがその便益について言及してはいない。またわが国の放射線診断の多さは、わが国の医療レベルの高さを示すものであることも忘れてはならず、医療の現場はそれに誇りをもって説明しうるだけの知識を有していなければならない。しかしこれを十分になしえていないとすれば、問題であろう。

4)社会的なインパクト

社会の構成員である国民は、日常のさまざまな場面で放射線が用いられている現状に即して、放射線を無用に恐れることなく、またそのリスクの有無およびリスク有りとすればその程度などについて適格な知識を持っていることが望ましい。国民がこのような知識を得るための最大の情報源は、新聞やテレビなどのマスコミである。

今回の論文は、国際的に著名であるとは言え一般人にはなじみの薄い専門誌に掲載されたものであるが、欧米でマスコミの注目を集め、それが波及してわが国でも複数の新聞が大きく取り上げた。この論文についてのわが国の報道における取り扱いは、便益とリスクの比較で論ずるべき問題についてそのリスクのみを取り上げており、さらにこれが実体ではなく単なる推定であることを明確に報道しているものはなかった。これは放射線診断に対する一般人の不信を誘起し、その結果診断をうける特定個人の便益を損ない、社会全体の利益も損なった可能性がある。便益とのバランスを検討したものでなかったことは、正確な報道という立場からすると、まことに問題である。国民やマスコミが正確な知識をうるためには、研究者や学会からの情報発信が必要であろう。

4.答申―Lancet論文が投げかけた問題への日本放射線影響学会としての対処

1)研究の推進と体制の整備

今回の論文は、個人の研究者が行った試算に基づく推定であり、その学問的正当性は、あくまで研究発表の場を通じて行うべきである。これに関連して、放射線の生体影響に関わる研究を行っている研究者および研究者の総意による学会としては、低線量・低線量率放射線のリスク評価を行うための基盤となる基礎研究について、これを推進する体制の構築に向けて努力するべきであろう。この努力には、個人研究者間の情報交流の促進、研究費の確保、研究組織の強化、などが含まれる。このために、影響学会大会での関連シンポジウム・ワークショップの開催、科研費分科細目の強化、原子力関連予算を大学が獲得できる体制の確立など、関連学会や学術会議などの組織を糾合しての努力を行うべきである。

2)関連学会の支援

今回の論文がわが国でもたらした社会的なインパクトは大きい。そのなかで国、医療の現場、放射線医療関連学会など放射線に関連する組織期が対処すべき問題として、適切な医療評価体制の確立、我が国の医療被ばくの実態の継続的調査、ガイドラインの設置、現場の医師への知識の普及、患者への知識の普及、などがある。日本放射線影響学会では、これに関連して、低線量・低線量率放射線の生物影響に関する最新の研究情報提供を通じて関連学会や国の努力を支援しうる立場にある。そのため、国や関連学会に支援の用意がある旨を伝えることが望ましい。

3)放射線に対する専門家の理解を深める

今回の論文が社会的にそれなりの物議をかもした理由の一つに、これが単なるリスクの推定であることすらマスコミに理解されていない点がある。また医療現場の医師から研究者まで多くの専門家にとっても、低線量放射線のリスクについて正しく理解されていない問題があり、これは医療の現場で多くの問題をもたらしている。このため、専門家に対して正しい知識を普及することは、社会的にまことに意義があると思われる。日本放射線影響学会は、日本保健物理学会と連携し、低線量・低線量率放射線の生体影響の実体とその機構、および低線量・低線量率放射線のリスクについて、現在の時点での最新の知識をまとめ、これを専門家教育用小冊子として刊行することが望ましい。

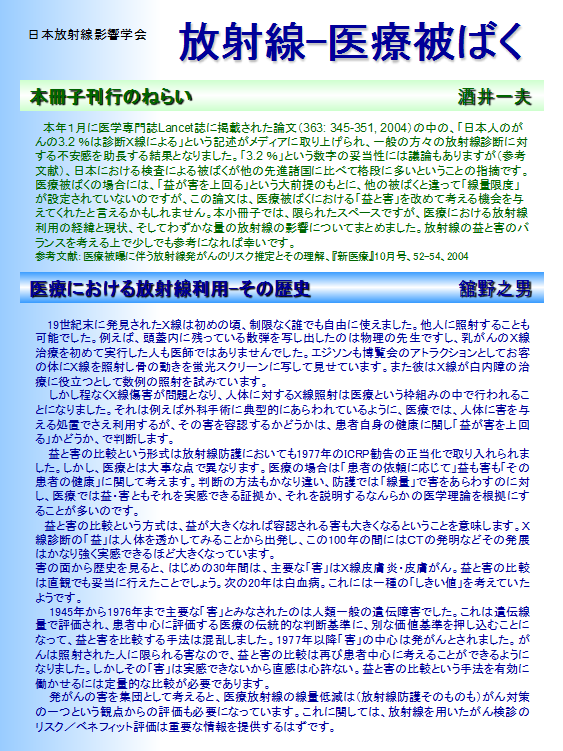

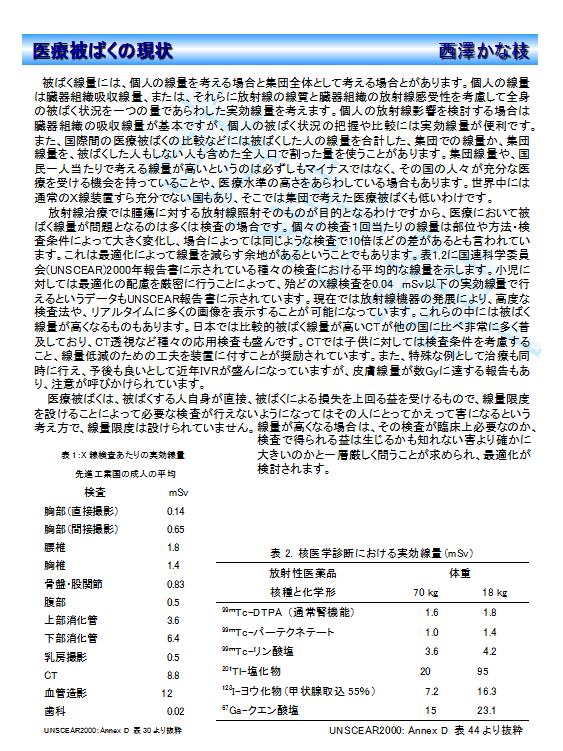

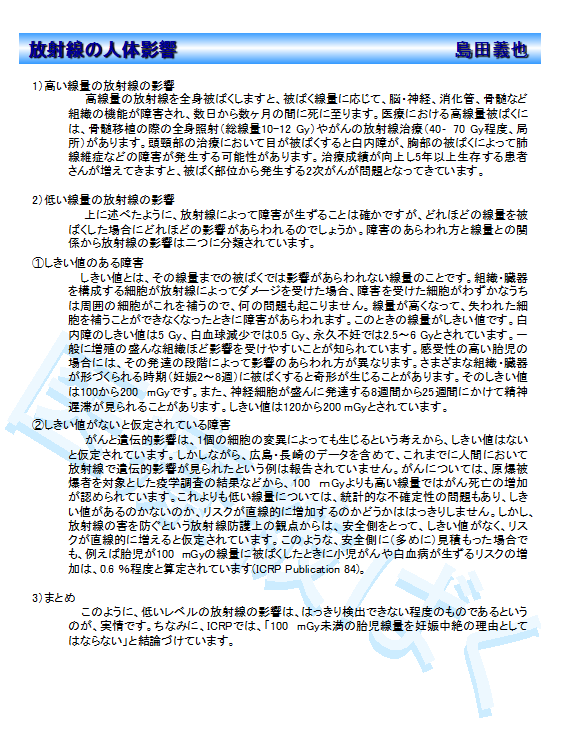

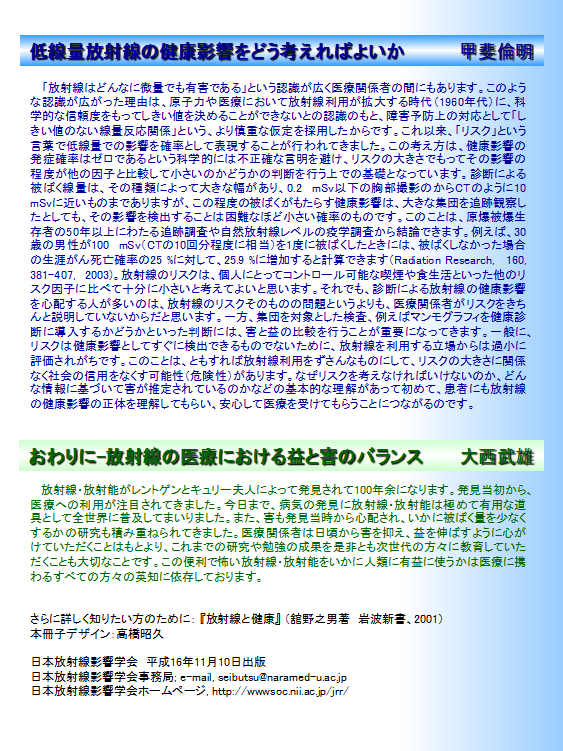

<別添2>